上田市議会だより 第76号(令和元年12月定例会/令和2年2月16日発行)

(議事録)

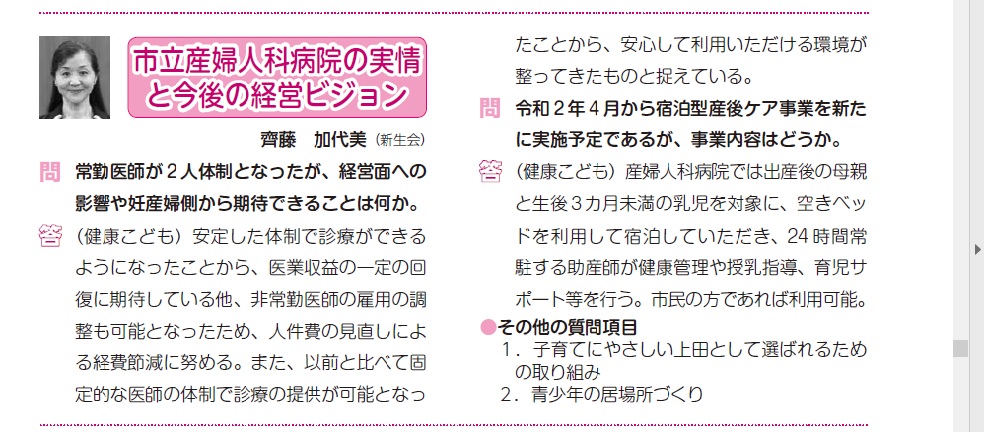

◆7番(齊藤加代美君) 通告に伴い3件について随時質問してまいります。

まず初めに、今回の台風19号の襲来において誰もが予測しなかった甚大なる被害が発生いたしました。被災された皆様には心からお見舞いを申し上げるとともに、尽力を注いでくださった自治会の皆様、上田市防災支援協会の皆様、消防団の皆様、ボランティアの皆様、そして職員の皆様に深く感謝いたします。

さて、今回台風19号では災害が少ない安心な上田地域という神話は解かれました。10月12日午前10時56分気象庁から、自分の命、大切な人の命を守るために市町村の避難勧告等に従って早目の行動をと洪水警報が発表されました。私たち市民は上田市からの情報を命綱に行動へと移しました。多くの方が迷いながらの行動へと誰もが初めてのことでした。それぞれの組織や市民が今回の災害を教訓に災害を自分事として考える機会となります。災害に対応できるまちづくりが重要と、全て私たち市民共通認識となりました。

そこで、最小限に被害を抑えられるためには、正確、確実、敏速に住民に届けられる有効な緊急情報伝達がかなめとなります。本日も多くの議員の方から質問が出ており、答弁をいただいておりますが、多様化した情報の中で私たちが今すぐできることは、上田市メールへの登録を一人でも多くし、情報を受け取ることです。今回の災害を機に危機感を持った市民が市に上田市メールへの登録者数が増加したことを願うばかりです。

そこで、災害緊急時の情報伝達について伺ってまいります。1つ目、上田市メール配信サービスや上田市ツイッター、エフエムとうみの役割と、多様な媒体でも常に同じ情報が提供できていることが大変重要です。この情報は統一でしょうか、伺います。

そして2つ目に、台風19号に関する各情報にどうも発信時間にタイムラグが生じたと私は感じております。原因は何か、この2点伺います。

○議長(小林隆利君) 柳原政策企画部長。

〔政策企画部長 柳原 渉君登壇〕

◎政策企画部長(柳原渉君) 情報発信、また伝達についてご質問いただきました。

上田市の災害時の緊急情報伝達につきましては、各種情報を市ホームページに掲載するとともに、上田市メール配信サービスにより避難情報などの緊急速報のほか、気象情報などの防災情報や通行規制情報などを配信しております。また、同時に上田市公式ツイッターとエフエムとうみ「はれラジ」アプリにより、上田市メールと同じ内容の情報を配信しております。

それぞれの役割といたしましては、上田市メールとエフエムとうみアプリは、登録をいただいた方へ確実に情報を届ける役割を持っており、上田市ツイッターでは、メールやアプリに登録していない方がSNSを活用して情報を得るための役割を持っていると考えております。

上田市メールとエフエムとうみアプリの情報発信時間のタイムラグについてでございますが、まず原因の一つとしまして、上田市メールは2万件の登録者に順次配信していることに対しまして、エフエムとうみアプリの上田市からのお知らせ登録者、約4,000人いらっしゃいますが、その皆さんへの配信という登録件数の差も要因かと思われます。実際タイムラグがあったというご質問でありますが、問題となるような大きなタイムラグはなかったのかなというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

○議長(小林隆利君) 齊藤加代美議員。

〔7番 齊藤 加代美君登壇〕

◆7番(齊藤加代美君) ご答弁いただきました。

今回私はスマートフォンで情報を受け取る際、上田市メールとエフエムとうみ情報を比べてみました。上田市メールには私のスマートフォンには気象庁の情報が流れてこないことに気がつきました。よくよく調べてみると、私の登録の際、気象庁の情報を含む防災情報にチェックを入れていなかった、それは私が自分に必要な情報を取りに行っていなかったということがわかり、慌てて登録内容を変更いたしました。また、市民の強いと要望して厚生委員会の医師会との懇談会で12日の夜、別所温泉で発生した妊婦さんを川東まで搬送するのに次々と橋が通行どめとなり、どう千曲川を渡っていいか大変困ったと、上田市メールにせめて橋名に地図を添付してほしいという要望、そしてまた多くの方に道路マップの添付、つまり情報の見える化の要望がありました。

そして、上田市には情報が届きにくい高齢者や電子メールを利用できない環境の方に電話、ファクスによる緊急速報システムがあり、24時間以内の発報が電話で何度でも確認できるシステムがあることを市民は知っているのでしょうか。スマートフォンを持っていない方、高齢者には大変有効な手段です。

そこで、伺います。上田市メール配信サービスは登録者が欲しい情報を選択しています。新規登録者だけではなく、登録済みの方に対して防災情報を選択するようもう一度周知したらどうか。そして、この周知に関して上田市の出前講座や市民の高齢者のパソコン同好会の皆さんに協力いただき、自治会等で啓発活動するなどできないでしょうか。

そして2つ目に、今回の緊急情報は武石限定の情報が大変多かったと感じております。その理由として、武石地域に限定した情報は選択メニューがありました。丸子地域と真田地域に限定したメニューはありますか。

そして3つ目に、通行規制情報を配信する際は、規制箇所がわかる地図を添付してほしいという要望がたくさんあります。取り組む考えはありますか。

以上3点伺います。

○議長(小林隆利君) 柳原政策企画部長。

〔政策企画部長 柳原 渉君登壇〕

◎政策企画部長(柳原渉君) まず、防災情報を選択するように周知してはどうか、また武石地域に限定したメニュー等についてのご質問でございます。

上田市のメール配信サービスにつきましては、避難情報やJアラート、気象特別警報、震度3以上の震度速報、土砂災害警戒情報などを緊急速報として登録者全員に配信しております。それ以外の防災情報や火災情報、通行規制情報、また生活安全情報、イベント情報など11項目につきましては、登録者が得たい情報を選択できるサービスとしております。

上田市メールの登録の推進につきましては、登録の仕方などをホームページや「広報うえだ」へ掲載しているほか、自治会で掲示板へのポスター掲出やチラシの回覧をしていただくなど、さまざまな機会を通じて周知を図っております。また、防災担当課で実施しております出前講座や防災研修会などでも上田市メールへの登録をご案内しております。

登録件数について少し申し上げますと、10月1日現在で2万867件でございました。11月1日現在が2万2,807件と、1,940件の大幅な増加となっております。このうち防災情報の登録者も1,579件増の1万9,131件となっておりまして、この災害を機に大幅な増加という現状でございます。

今後も市の広報媒体で周知を図るとともに、防災担当課と協力しまして各地域の会議、防災イベント等におきましてメール登録の推進を図り、受信者が選択できる防災情報を初め各種情報の内容や選択の仕方など、より詳細な部分についてもわかりやすく説明するなど、登録者がサービスを有効に活用できるよう啓発してまいりたいと考えております。

続きまして、ご質問の武石地域に限定した情報は選択メニューにあるが、丸子と真田地域に限定したメニューはあるかというご質問でございます。武石地域におきましては、地域の情報伝達手段でありましたNTT回線を活用したオフトークの廃止に伴いまして、その代替として地域限定の情報発信に上田市メールを活用することとなったことから、武石地域の情報の専用メニューを引き続き設けております。現在のメール配信において丸子地域と真田地域に限定した専用メニューはございませんが、各地域の情報について各地域で配信することができる仕組みとなっております。また、丸子地域と真田地域におきましては、地域限定の情報は有線放送を活用していると、こういった現状でございます。

続きまして、地図情報を添付してほしいという要望について取り組む考えということでございます。通行規制情報をメール配信サービスにより配信しておりますが、現在のメール配信サービスではシステム上、地図データや画像を添付し配信することができない状況でございます。このたびの台風19号の災害によりまして通行どめなどの通行規制情報を数多く配信し、該当する場所がわかりづらいといった声もいただいたところでございます。通行規制配信担当課では規制箇所がわかるような目標物の表記を加えるなど工夫したところでございます。今後メール配信サービスのシステム上で画像などの添付ができないか、またはインターネット地図サービスなどを活用し規制箇所等がわかるような対応を検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○議長(小林隆利君) 齊藤加代美議員。

〔7番 齊藤 加代美君登壇〕

◆7番(齊藤加代美君) ご答弁いただきました。今回の災害を機に1,570件登録が増ということは大変安心いたしました。また、真田、丸子地域に限定メニューはありませんが、これからますます地域別の情報、真田から、丸子からという情報は大変私は市民とすれば住む者にとったら安心な情報となります。ぜひご検討を願いたいと思います。

今回の台風19号では市民からのSNSを通じてさまざまな情報が拡散されたことが大変有用でありました。特に長野大学の避難所の開設においては、信用性の高い発信者のツイッターが学生たちを誘導し、避難所開設に至ったと聞いています。発信される情報の信憑性の精査は必要ではありますが、SNSでの情報発信、情報収集は行政主導のみで考えるのではなく、このような市民の力を生かす、協働すべきでないかと考えます。その際の課題として混乱を招かぬよう、二次被害にならないよう、情報の発信元をしっかり確認できるシステムの構築、位置、時間、情報にハッシュタグなどを活用して住民に働きかけるシステムが有効と考えます。例えば、汎用性のある防災SNSなどもありますので、ぜひ参考にしてみてください。

そして、今回の台風で長野県防災ツイッターではSOSを見つけるために5人配置し、50名の救助に結びつきました。この例を参考にし、市民との双方向性で直接の情報収集、そしてやりとりができるこれらのプラットフォームの構築が必要でないかと考えております。いかがでしょうか、見解を伺います。

○議長(小林隆利君) 柳原政策企画部長。

〔政策企画部長 柳原 渉君登壇〕

◎政策企画部長(柳原渉君) 災害時におきましてツイッターなどのSNSによる情報の拡散力は非常に有効な情報伝達手段として、議員のご意見のとおり全国にも取り上げられております。全国の自治体で既に共通の検索キーワード、ハッシュタグと呼ばれておりますが、これを付して発信することで非常に信頼性の高い情報を確保しておりまして、このたびの台風の際も県でも県民から「#台風19号長野県被害」をつけて投稿してもらうことにより、情報収集に当たった県庁の専属職員が投稿者との直接のやりとりによりまして実際の救助につながったという例も伺っております。市以外の個人等が発信している情報につきまして、信憑性をどう判断し、拡散させるかが課題でもありますけれども、市民の方が発信している有効な情報を収集し、市として拡散していくことも必要と考えております。

また、市からの情報においてもなるべくタイムリーに、わかりやすく適切に配信し、周りの方に伝えてくださいと、こういった内容を盛り込むことにより、情報を得た市民の皆様にも情報の拡散にご協力いただくことも必要で、非常に有効だと今回考えたところでございます。

今後におきましては、SNSの有効な活用方法について、県の取り組みや他市の状況も参考にしまして検討してまいりたいと考えているところでございます。よろしくお願いいたします。

○議長(小林隆利君) 齊藤加代美議員。

〔7番 齊藤 加代美君登壇〕

◆7番(齊藤加代美君) 前向きなご答弁をいただきました。アナログ的な、人に伝えてほしいというコメントを入れてもらえること、大変期待したいと思います。

先日国の高市総務大臣はNHKで、今後特に高齢者に関して室内で緊急情報の声が直接流れる仕組みづくりが必須だとおっしゃっていました。ホームページにも記載されておりましたが、2020年が目標とされておりました。今回直接その声が届いた武石地域のエリアトークは、情報が安心となり、住民みずからの災害対応へと、そしてさらにボランティアの活動、そして地域を見守る誘導とされ、高い評価を受けて、私もそれを感じております。今回の台風を教訓とし、課題を解決策とつなげ、SDGsではありませんが、どうか市民誰一人も残さない対策を推し進めてください。私たち市民も自分事として考えております。どうぞその牽引を土屋市長、お願いいたします。

次の質問に移ります。台風19号の武石地域の被害による影響について伺います。今回の災害は広い上田市内でも地域によって特徴がありました。特に依田窪地域について、丸子地域では鹿教湯の史上最多となる1日雨量320ミリを記録し、東内、平井など小さな沢筋の土砂が流出し、その土砂が集落を襲いました。被害家屋、床上、床下の数値を比較すると、市内208件のうち丸子地域は122件、約6割が丸子地域です。大変被害が集中した地域でした。そして、山間部が多い武石地域では多くの沢筋が土砂流出で、土砂で埋まり、流れ出した土砂が田畑に流出、きれいなあじさい公園も残念ながら土砂で埋まってしまいました。美ヶ原への焼山登山道の復旧は時間が大変要しそうです。一級河川の武石川が増水し、堤防への浸食、武石新橋の崩落がありました。阿部県知事は、ありきたりの復旧工事だけではなく、安心できる河川改修の方向づけをしていかなければいけないと述べています。ぜひ市も県と国と連携をとり、この先を見据えた河川工事をどうか進めてください。

そこで、伺います。武石番所ヶ原スキー場は台風19号の被害を受けたため、今年度の営業は中止すると発表がありました。武石地域の働き方の特徴として、夏の時期は農業、そして冬はスキー場の勤務をし生計を立てている方が大変多いです。今回の災害により河川の頭首工が損壊し、来年の田畑の復旧はまだ見えないという不安がふえる中、ましてや冬の働き場がなくなるという生活における経済的な影響が出ました。

そこで、1つ、この災害における冬場の働き場の対応策は検討しているか伺います。

そして、もう一つ、武石地域には練馬区の中学生が番所ヶ原スキー場を利用しスキー教室が40年近く実施されています。練馬区立武石少年自然の家ベルデ武石が宿泊先となり、昨年は中学校17校、2,100人が3泊4日で利用いたしました。スキー場のリフト輸送の延べ人数8万人のうち約7割が練馬区の方が利用され、第二のふるさと武石に思いを寄せて練馬区の方は交流を深めております。

しかし、ことしはスキー場の営業中止により中学生と練馬区民との交流ができない状況でもあります。東京都第2の人口を持つ人口約72万都市練馬区、上田市から一番近い都市である練馬区との交流をさらに持続し、練馬区をターゲットとし交流人口を増加させ、地域の活性を高めることは上田市が今後発展する上で大きなかなめになると考えております。そこで、今年度の対応と今後の対応はどうか、2点伺います。

○議長(小林隆利君) 石井武石地域自治センター長。

〔武石地域自治センター長 石井 淳君登壇〕

◎武石地域自治センター長(石井淳君) 武石番所ヶ原スキー場の営業中止に伴う経済的影響と対応についてでございますが、武石番所ヶ原スキー場は昭和55年に開設され、身近なスキー場として地域の皆様や、武石地域に練馬区立武石自然の家ベルデ武石が立地していることから、練馬区の皆様にご利用いただいております。

議員からのご説明のとおり、武石番所ヶ原スキー場につきましては、この台風19号の影響でゲレンデ、林間コースへの土砂流出とのり面の崩落、リフト運転室への土砂流入による電気基盤の水没、スノーマシン用導水管の破損等大きな被害を受けました。

災害復旧につきましては、リフトメーカー、指定管理者、関係者等と現地調査を行い、今シーズン前までに復旧を行うことで検討してまいりましたが、被害は甚大であり、早期の復旧は困難であるため、利用者の安全確保が図れないと判断し、やむなくシーズン中の営業を中止いたしました。

ご質問いただきました地域に及ぼす経済影響につきましては、スキー指導、リフト関係、ゲレンデ整備、レストハウス業務等について今シーズンは季節雇用の皆様にご従事いただけないことがございます。スキー場は冬期間の地域を支える雇用の重要な場となっておりますことから、指定管理者と連携し季節雇用の皆様の今シーズンの勤務対応を進めております。

また、今年度ベルデ武石に宿泊しての練馬区公立中学校のスキー教室につきましては、16校が予定されていることから、対応策として、長和町のスキー場への会場を変更して実施することで調整が図られました。スキー場の季節雇用は例年40名程度で、今シーズンは中学校のスキー教室にかかわるスキー指導員につきましては、会場変更した長和町のスキー場で指導を行っていただき、そのほかの皆様につきましては、指定管理者の関連施設の業務や長和町のスキー場の募集情報などの提供を行う説明会を開催いたしまして、ご意見等を伺いながらの対応を行っているところであり、皆様には来シーズンは引き続き武石番所ヶ原スキー場へご勤務いただくようお願いしたところでございます。

以上です。

○議長(小林隆利君) 齊藤加代美議員。

〔7番 齊藤 加代美君登壇〕

◆7番(齊藤加代美君) ご答弁いただきました。長和町との連携でスキー教室が引き続き開催されること、安心いたしました。そして、スキー場の復旧は大変ありがたいことでもあります。

しかし、11月26日発表の被災鉄道の手厚い国の支援の引きかえとし、上田電鉄の上下分離を要件にする可能性があるという報道がありました。被災鉄道と同様、被災スキー場として多額の国費を投入するのであれば、今まで以上に利用実績を上げ、持続可能な経営が求められております。より市民の利用の幅を広げるために、近くの丸子地域の小学校のスキー教室を番所ヶ原で受け入れするなどの考えもあると思います。今まで以上に練馬区との交流の強化の推進を図るなど、上田市の覚悟も問われていると私は感じております。

次の質問に移ります。今回山間部の被害が大きかった武石と真田、合併前からの交流が深い災害応援協定を結んでいる練馬区から5名武石へ、そして豊岡市から2名真田へと技術者が応援に入ってくれています。大変ありがたいことです。

そこで、伺います。丸子と真田地域自治センターでは土木部門に主な業務とする建設課を設置しております。しかし、武石地域自治センターでは武石産業建設課内に土木部門があり、土木部門の職員は丸子地域兼務の職員がいるとは聞いておりますが、武石では1名と大変少なく、そしてさらに消防行政の一部も武石地域自治センターで担当しているということをこの間知りました。武石地域だけが武石産業建設課に観光、商工、建設と全て集約され、全市の均等性に欠けていると私は考えます。

そこで、1つ、このような人事配置を行う基準は何か伺います。

そして、2つ、台風19号の被害状況を踏まえて、武石地域自治センターにも建設課を設置すべきと考えますが、見解はどうか、この2点伺います。

○議長(小林隆利君) 中村総務部長。

〔総務部長 中村 栄孝君登壇〕

◎総務部長(中村栄孝君) お答えいたします。

各部局の人員配置につきましては、毎年全ての部局を対象に組織ヒアリングを実施いたしまして、業務量や新たな課題等を把握した上で、業務量に見合った人員を確保しているところでございます。武石地域自治センターの産業建設課につきましては、平成27年4月の組織改正におきまして、迅速かつ機動的な体制の充実を図るため、土木事業等の窓口及び現場業務を担当し、工事設計業務は丸子地域自治センターの建設課が担当することとし、これまで共同して事業を進めてきているところでございます。

今回想定外の被害を受けました台風19号の災害対応に当たりましては、特に武石地域自治センターの人員体制では対応が困難でありましたことから、本庁及び丸子地域自治センターの職員が災害の初動期から応援に入り、現在も3名の土木技師が武石地域の災害対応に従事しているところでございます。あわせて、災害時応援協定を締結しております友好都市でございます東京都練馬区に5名の土木技師の派遣をお願いして、被害を受けたインフラの早期復旧に向けて取り組んでいるところでございます。

今後の災害対応につきましては、全庁的な応援体制で取り組むとともに、他の自治体からの応援も引き続きお願いしてまいりたいと考えております。加えまして、災害に係る各部局の業務量を適宜把握して、必要な組織体制の見直しも視野に入れながら適正な人員の配置に努め、一日も早い復旧に向けて全力を尽くしてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長(小林隆利君) 齊藤加代美議員。

〔7番 齊藤 加代美君登壇〕

◆7番(齊藤加代美君) ご答弁いただきました。事情はよくわかりました。しかし、上田市が合併して13年、2つの国定公園を持っている特色、真田、武石地域は上田市の魅力の強みです。市長公約にもあった地域の強みを生かす、地域資源を生かすためには、そして武石地域には美ヶ原、そして上田市の景勝地巣栗渓谷があります。この地域、この財産に磨きをかけるためにはマンパワーが必要だと考えております。ぜひとも今後も引き続き検討をお願いしたいと願います。

それでは、次の質問に移ります。千曲バスの運行廃止、休止に伴う丸子、武石地域への影響について伺います。突然の千曲バスの運行廃止、休止について住民説明会が11月15日から開催されました。丸子、武石の会場に参加した私は、その説明会はまるで謝罪会見のように千曲バスからの説明を受け、深刻な運転手不足、労働管理、そして平成28年軽井沢スキーバスの事故からの厳格化により立ち行かなくなった実情、そして経営面など隠さず説明をしてくださる担当職員に正直、言葉をかけられませんでした。大変な驚きであります。

バスの運転手のなり手不足は現実です。参加者からも不安の声が上がり、特に奥鹿教湯線が休止になることから、三才山病院へのお見舞いに行く手段が途絶えてしまうなど病院関係者からの声がありました。そして、丸子のまりんこ号の今後の方針は、武石地域ではデマンドバスは千曲バスの週末運行があったので週末は運行していなかったのに、それぞれの意見がありました。

そこで、住民説明会では事業者からバスの運行廃止、休止に至る経過の説明はあった一方で、市営循環バス、特に丸子地域ではまりんこ号の委託契約が終了する、そして来年4月以降は新たな委託先は未定であると市担当者から説明がありました。先が見えないこの説明、市からの説明は不安が募るばかりです。伺います。市の今後の対応方針はどうか伺います。

そして、2つ目、平井寺トンネル経由の鹿教湯線が休止になることから、松本そして上田間の乗りかえ停留所のある鹿教湯温泉への観光振興等の影響が深刻であると考えます。今後の支援策はどうでしょうか。

この2点を伺い、最後の質問といたします。

○議長(小林隆利君) 藤澤都市建設部長。

〔都市建設部長 藤澤 純一君登壇〕

◎都市建設部長(藤澤純一君) 初めに、千曲バスの運行廃止、休止に伴う影響について申し上げます。

深刻な運転手不足による路線バスの廃止、休止等につきましては、千曲バスから上田市に対して8月9日に文書により申し入れがされました。運転手不足に伴い、本来黒字であるべき貸し切りバス事業や高速バス事業が赤字となり、会社経営が大変厳しい状況であること、また軽井沢町でのスキーバス事故以来、運転手の労務管理や健康管理について国の指導が厳格化されたことから、法定の運転時間を守り、安全な運行体制を確保していくことが急務であることなどが背景でございます。

8月の申し入れ以降、上田市といたしましては、市民生活の重要な交通手段である路線バス、市営循環バスの維持に向けて3カ月間にわたり慎重に協議を重ねてまいりました。しかしながら、その間も千曲バスの運転手の退職が相次ぐ状況でございまして、安全な運行体制を確保させることも行政の責務であると考えたことから、市といたしましては苦渋の判断であったことをご理解いただきたいと考えております。現在は地域協議会や住民説明会での説明、法定の上田市公共交通活性化協議会での協議を経て、事業者により国への法手続が進められている状況であります。

加えまして、今回廃止、休止をした路線以外に千曲バスに運行を委託している市営循環バスにつきましても、今後受託が困難であるとのことでございます。丸子地域ではまりんこ号が該当いたしますが、他の事業者に変更するに際しても法定の協議会、国への申請手続など一定の期間が必要となることから、早急に検討を進めてまいりたいと考えております。

なお、丸子地域での住民説明会におきましては、丸子まちづくり会議の交通部会、丸子地域協議会の交通分科会、そして行政との意見交換の場を設けてほしいとのご意見もいただいたところでございます。今月の地域協議会にあわせて開催される予定でありますので、まりんこ号も含めた地域交通のあり方について地域住民の皆様と検討を進めてまいりたいと考えております。

次に、鹿教湯地域への影響と今後の対応について申し上げます。鹿教湯線のうち鹿教湯温泉発着の上下15便は運行が継続されますが、丸子方面を経由する奥鹿教湯系統と平井寺経由の合計8便が休止となり、地域の皆様、病院関係、観光振興における影響が大きいものと認識しております。鹿教湯温泉には松本方面からアルピコ交通によるバス運行がされておりますが、平井寺経由の休止に伴い乗りかえの利便性が低下することから、今後千曲バスには鹿教湯線としての運行ダイヤの見直しを依頼してまいりたいと考えております。

また、上田市として中長期的にどのような支援ができるか、丸子地域自治センターとも連携して検討を進めるほか、現在松本、上田両都市の観光部門が連携して運行している上田・松本直行バスへの利用促進のご案内もあわせて行ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

きました。

きました。 *ごく一部の紹介となりましたが、

*ごく一部の紹介となりましたが、

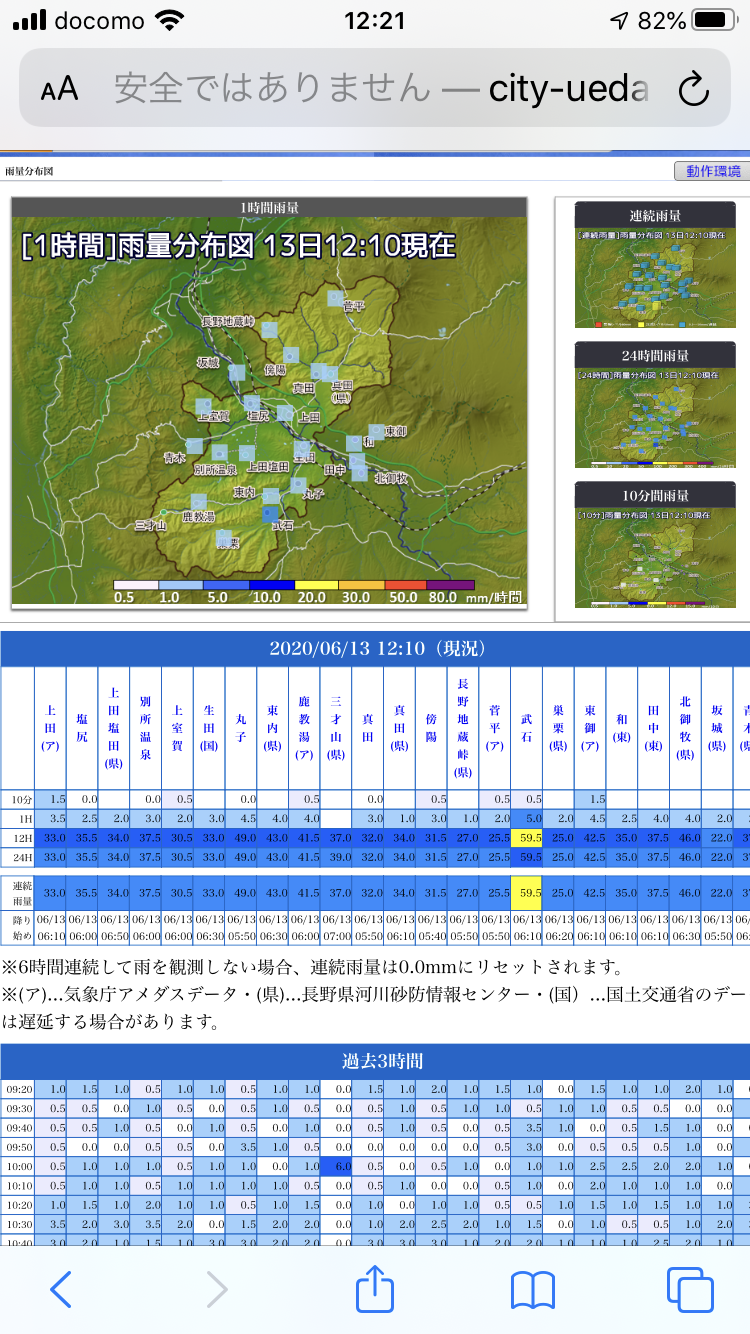

朝からものすごい音を立てての雨

朝からものすごい音を立てての雨